本特集は、環境、医薬品、食品など各種分析業務や研究に携わる方にお役立ちいただける情報を掲載しております。

関東化学は、グローバル・レベルの分析技術の証明である国際MRA (相互承認協定) 対応のISO/IEC 17025 試験所認定を国内試薬メーカーで初めて取得し、ISO 17034 標準物質生産者認定を民間企業として初めて取得しました。

今回はJCSS (Japan Calibration Service System) および適合製品についてわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

第2回はASNITE・ISO/IEC 17025について特集を予定しております。

1. MRA JCSSとは

2. 校正証明書とシンボルマーク

3. JCSS標準物質の用途の広がり

4. コラム・用語について

5. 適合製品のご案内

6. お問い合わせ・お見積り依頼

本特集の公開に併せて、WEBセミナー「計量法トレーサビリティ制度の基礎について-JCSS標準物質とは-」を開催いたしました。

1. MRA JCSSとは

JCSSとは、Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。

JCSSは、「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」の2本柱から成り立っております。

計量標準供給制度は国家計量標準の指定と、国家計量標準を用いて指定校正機関が登録事業者へ計量標準の供給・校正を行う制度です。

一方、校正事業者登録制度は、計量法関連法規及びISO/IEC 17025の要求事項に基づいて校正を実施する技術能力を校正事業者が持っていることを認定機関 (IAJapan※1) が審査し、登録する制度です。

この制度により、日本では高い値の信頼性を持つ標準液を安定的に購入することが可能となっております。

当社は、pH標準液、金属標準液、非金属イオン標準液および有機化合物標準液の「JCSS登録事業者」である他、ILACおよびAPACのMRAに加盟しているIAJapanから 国際MRA対応認定事業者※2の認定も受けており、さまざまな試験・校正結果の信頼性を支えております。

国際MRA対応認定事業者である当社は、その証として3章に記載するILAC MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行することができます。 なお、国際MRA対応認定事業者に対しては、登録のための審査に加え、国際MRA対応状況を確認するための認定維持審査が行われます。

※1) IAJapanは、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)内における、試験校正事業者に係わる認定プログラム等を運営する機関です。

※2) 当社は、標準物質生産者の国際MRA対応認定事業者として、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2017)の他、JIS Q 17034(ISO 17034:2016)にも適合しています。

参考情報: 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)

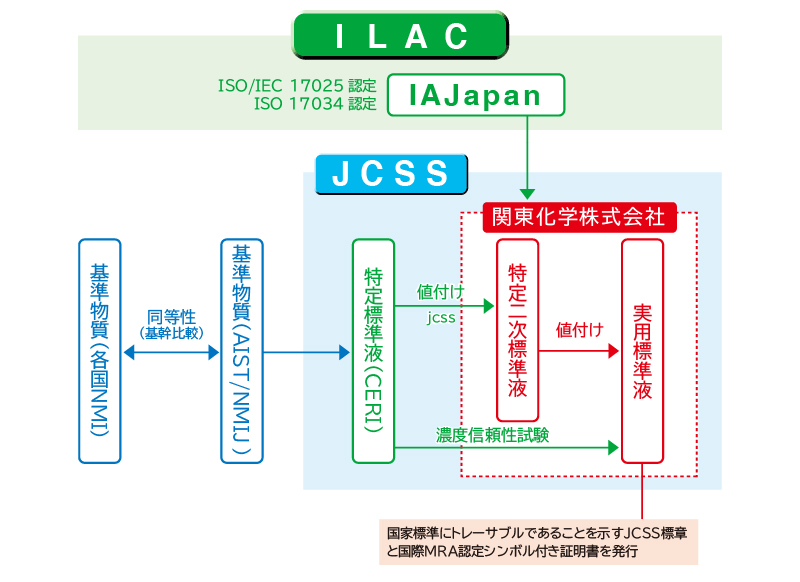

トレーサビリティ体系図

日本では各種認定プログラムがあり、その中でJCSSの体系図は以下の様になります。

認証書に記載される認定機関であるIAJapanのシンボルマークは、それだけでSI (国際単位系) にトレーサブルであることの証明になります。

NMI : 国家計量標準供給機関

(National Metrology Insutitute)

NMIJ : 計量標準総合センター

(National Metrology Insutitute of Japan)

AIST : 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

(National Metrology Insutitute of Advanced Industrial Science and Technology)

CERI : 一般財団法人 化学物質評価研究機構

(Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan)

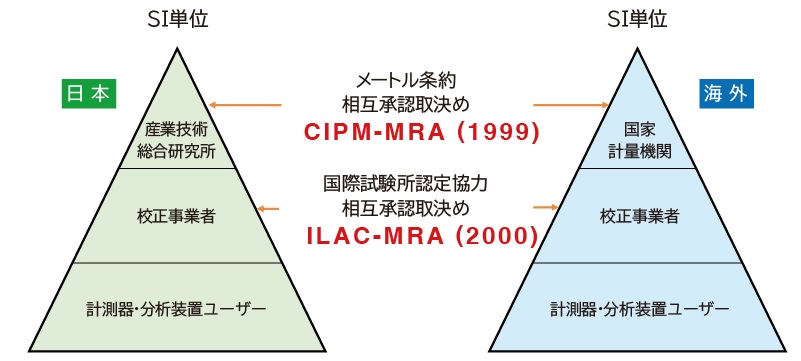

国際的な計量トレーサビリティの階層

認証標準物質は最終的にSIにトレーサブルです。 すべての認証標準物質はSIにトレーサブルであることから、認証標準物質は各国のNMIとも同等性が取れています。

用語説明: 標準物質, 計量トレーサビリティ, ISO/IEC

用語をクリックするとページ下の用語説明に移動します。

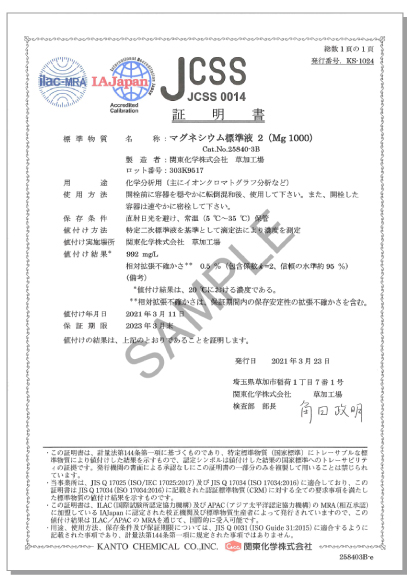

2. 校正証明書とシンボルマーク

JCSS適合製品には「不確かさ」を明記したJCSS認定シンボル入りの世界レベルで通用する校正証明書が発行されます。

この校正証明書はJCSS標章とともに国際MRA認定のシンボルが付いています。 JCSS標章は国家計量標準へのトレーサビリティの証明であり、国際MRA認定シンボルは値付けの結果が国際的に受入れ可能であることを示しています。

- 製品一点毎に発行番号が付与されており、コピーや再発行はできません。

- 値付け結果および不確かさが明記されています。

- 値付けに関連する情報 (方法、実施場所、年月日) が明記されています。

JCSS 認定概要につきましては こちら をご参照ください。

用語説明: 不確かさ

3. JCSS標準物質の用途の広がり

- 日本薬局方 (導電率測定法) より抜粋

導電率既知の溶液は,国家が認証した規定の組成の混合溶液を調製するか,あるいは,認証されたトレーサブルな市販の標準溶液の購入により得ることができる.

- 日本薬局方 (ヒ素試験法) より抜粋

認証ヒ素標準液:JCSSひ素標準液 (100 mg/L)。この液1 mLはヒ素 (As) 0.1 mgを含む。

- JIS K 0102 工場排水試験法より抜粋

標準液は、各試験項目で調製方法を規定するもののほか、 国家計量標準 (計量法第134条) に規定するトレーサビリティが確保されたもの 又はそれを一定濃度に薄めたものを用いる。

- 水道法 (水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法) より抜粋

試薬における標準原液、標準液又は混合標準液は、計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十六条 若しくは第百四十四条の規定に基づく証明書又はこれらに相当する証明書 (以下この2において「値付け証明書等」という。) が 添付されかつ、次号から第五十二号までの各号の別表に定める標準原液と同濃度のもの 又は同表に定める標準液若しくは混合標準液と同濃度のもの (以下この(1)において「同濃度標準液」という。) を用いることができること。(略)

用語説明: 標準物質, 計量トレーサビリティ,

4. コラム・用語について

コラム① 標準液1と2の使い分け

- クロム標準液2

混合標準液を調製する場合は、沈殿などを考慮して価数を選択する必要がございます。 そのため、弊社では標準液1 (劇物, Cr6+) と標準液2 (普通物, Cr3+) をご用意しております。

標準液2 (普通物, Cr3+) は普通物のため、標準液1 (劇物, Cr6+) より保管が容易になります。

また、一部の金属イオンは標準液1中のK2Cr2O7と反応し、沈殿物 (難溶性塩) を形成し、混合濃度が変わってしまう場合がございます。

さらに、配管やカラム、サプレッサー詰まりの原因となることもあるため標準液2をご使用ください。

標準液1 + Ba → BaCrO4↓

標準液1 + Ag → AgCrO4↓

- カルシウム、リチウム、マグネシウム標準液2

イオンクロマトグラフでは、試料中のマトリックス成分の影響が懸念されるため、混合標準液の調整時には「中性塩」をご使用ください。 また、硝酸イオンを嫌う条件で分析を行う場合にも標準液2の使用を推奨いたします。

標準液2 → イオンクロマトグラフィー用

各標準液の組成一覧

| 製品名 | 法規 | 組成 |

| Cr標準液1 | 劇 | K2Cr2O7・0.01 mol/L HNO3溶液 |

| Cr標準液2 | 普 | Cr (NO3) 3・0.1 mol/L HNO3溶液 |

| Ca標準液1 | 普 | CaCO3・0.1 mol/L HNO3溶液 |

| Ca標準液2 | 普 | CaCl2水溶液 |

| Li標準液1 | 普 | Li2CO3・0.01 mol/L HNO3溶液 |

| Li標準液2 | 普 | LiCl 水溶液 |

| Mg標準液1 | 普 | Mg・0.1 mol/L HNO3溶液 |

| Mg標準液2 | 普 | MgCl2 水溶液 |

コラム② 包装容器

- 2L包装容器

大容量のご要望を多くいただいておりましたフタル酸塩pH標準液 (pH 4.01) 、中性りん酸塩pH標準液 (pH 6.86) 、 ほう酸塩pH標準液 (pH 9.18) の3製品について、2L包装品を追加いたしました。

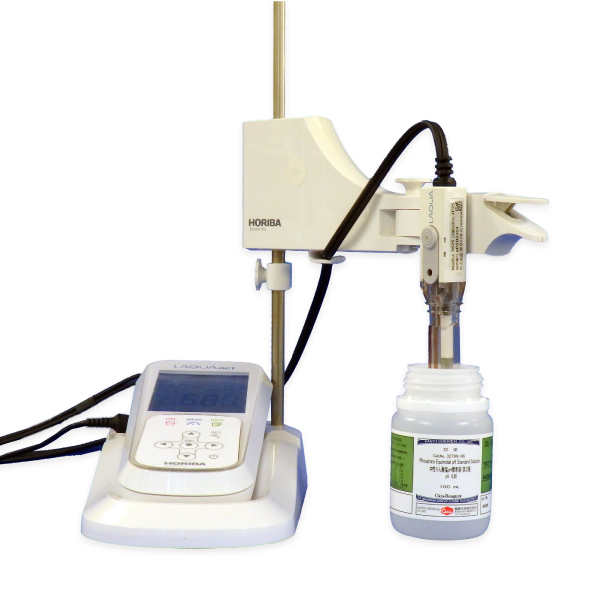

- 使い切り試薬

◆PIC/S対策

開封後の試薬・試液は、安定性データの取得が望まれていますが1回使い切りであるため、試薬開封後の安定性を確認する必要がありません。

◆時間短縮

pH電極をそのまま挿入できるボトル仕様であるため、校正時に容器への移し替えが必要無く時間の短縮につながります。

◆コンタミ対策

使い切りサイズであるため、開封後の交差汚染・劣化リスクの心配がありません。

|

|

|

用語説明

- 認証標準物質・標準物質の定義

認証標準物質 (Certified Reference Material : CRM) : 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、 並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書がついている標準物質

標準物質 (Reference Material : RM) : 一つ以上の規定特性について十分均質、かつ、安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された標準物質 - 不確かさ

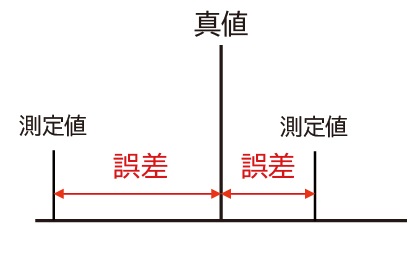

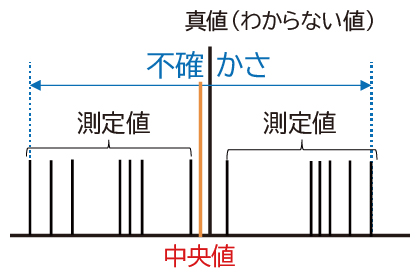

不確かさとは、真の値がわからないと考え、計量学的にその値が存在する範囲を示す考え方です。 誤差は真値が存在する考え方のため、不確かさとは根本的に考え方が異なります。

|

誤差 測定値と真値との差

|

不確かさ 計量学的なばらつきの合成

|

|

|

- 計量トレーサビリティ

「計量トレーサビリティ」はISO/IEC Guide 99:2007[国際計量計測用語-基本及び一般概念並びに関連用語(VIM)]において、次のように定義されます。 "個々の校正が測定不確かさに寄与する、文書化された切れ目のない校正の連鎖を通じて、測定結果を計量参照に関連付けることができる測定結果の性質。" これらは、「切れ目のない校正の連鎖」「測定の不確かさ」「文書化(=校正記録や校正証明書)」「能力(校正技術)」「国際単位系(SI)への参照」「適切な周期での再校正」という、6つの構成要素で実現され、 ISO/IEC 17025の認定を受けることがその証明となります。

- ISO/IEC

ISOとは国際標準化機構 (International Organization for Standardization) を指します。 電気・電子及び電気通信以外のあらゆる分野の国際規格の作成を行う国際標準化機関で、各国の代表的標準化機関から構成されています。 IECとは、国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission) のことを指します。 電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行う国際標準化機関で、各国の代表的標準化機関から構成されています。 どちらも、各分野の国際規格作成機関で、ISO/IEC規格は世界で通用する標準化された規格のことです。 この中でも、認証標準物質の生産に関わるのが以下の二つの規格です。

ISO/IEC 17025 : 試験所及び校正機関が特定の試験又は、校正を実施する能力があるものとして認定を受けようとする場合の一般要求事項を規定した 国際規格

ISO 17034 : 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項を規定した 国際規格

5. 適合製品のご案内

当社取り扱いJCSS製品は以下をご参照ください。

6. お問い合わせ・お見積もり依頼

本件についてのお問い合わせおよびお見積り依頼はこちらよりお願いいたします。

お見積りは最寄りの弊社支店・営業所もしくは販売店よりご回答いたします。

関東化学WEBセミナー開催のご案内

この度「計量法トレーサビリティ制度の基礎について-JCSS標準物質とは-」のWEBセミナーを開催いたしました。

今回は一般財団法人 化学物質評価研究機構の上野博子様をお招きし、計量法トレーサビリティ制度やJCSS標準物質の基礎についてご講演いただきます。 また、弊社技術部員より関連試薬のご紹介もさせていただきます。

| 開催日時 | : | 2023年2月22日(水) 13時00分 ~ 13時45分 |

| 1. 計量法トレーサビリティ制度の基礎について 約30分 2. 関連製品のご紹介 約5分 ※アンケート回答時間を10分ほど設けております。 |

||

| 講師 | : | 一般財団法人 化学物質評価研究機構 上野 博子 様 |

| 配信 | : | 関東化学株式会社 試薬事業本部 試薬学術部 |