地球環境への取り組み

関東化学 環境方針

私たちは化学薬品の製造販売会社として、多くの化学物質とエネルギーを使用していることを認識し、事業活動にともなう環境負荷の低減に取り組み、顧客および社会に貢献できる会社を目指します。

スローガン

“地球と共存できる化学会社”であるために今できることをひとつずつ!!

活動方針

- 環境保全への取り組みは、事業活動の最重要課題のひとつとして位置付け、当社の活動や製品の性質・規模・環境影響に見合った内容で実施します。

- 環境マネジメントシステムの継続的改善および環境汚染の予防を図ります。

- 国や地方自治体等が定める環境関連の法的要求事項および当社が同意するその他の要求事項を順守し、社会と調和した持続可能な環境づくりを目指します。

- 環境目的・環境目標は、可能な限り数値化して環境改善計画に盛り込み、その実現を目指します。達成度については定期的な見直しを行い、継続的な改善活動を行います。

- この環境方針は、掲示物等により全従業員および当社のために働くすべての人々に周知し、各人の環境保全意識を高め、全員で取り組みます。

推進体制

当社では、環境保全活動をCSR活動の一環と捉え、CSR委員会が策定した「関東化学 環境方針」をもとに各事業所が立案するCSR活動計画の中で、環境保全活動の計画を立てて取り組んでいます。

生産部門では、全工場(6工場)がISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得しています。また、生産部門での横断的な重要課題に取り組むため、各工場の環境管理責任者を主体とした「環境管理責任者会議」を必要に応じて開催しています。ISO14001の認証を取得していない本社・営業所などでは、当社独自の環境マネジメントシステムを構築し実施していくことを検討しています。

ISO14001認証取得状況

全工場(6工場)および関係会社において、ISO14001の認証を取得しています。

ISO14001認証取得状況

| 適用範囲 | 認証範囲 | 登録日 |

|---|---|---|

| 草加工場 | 試薬、電子工業用薬品、化成品の設計及び製造に関する活動 | 1998.7.8 |

| 伊勢原工場 | 試薬、電子工業用薬品、臨床検査薬の設計及び製造に関する活動 | 1998.7.13 |

| 岡山工場 | 試薬、電子工業用薬品の設計及び製造に関する活動 | 1998.7.24 |

| 大牟田工場 | 1998.7.17 | |

| 岩手工場 | 1998.7.29 | |

| 三重工場 | 2013.8.23 | |

| 関東化学エンジニアリング(株) | 薬品自動供給設備の設計、施工活動及びメンテナンス | 2006.7.2 |

環境監査

ISO14001認証取得工場では、年1回以上、外部審査機関による監査を受けています。また、お客様による環境監査も多数受けており、内部監査も年1回以上実施しています。

今後は、内部監査の有効性を高めていくため、システム監査にとどまらず、改善活動を意識した監査を積極的に行っていきます。

環境教育・訓練

ISO14001認証取得工場では、14001規格や環境マネジメントシステムに関する教育、緊急事態への対応訓練などを全体教育、小集団での勉強会およびOJTなどにより実施しています。

また、新入社員研修でも環境保全活動に関する教育を実施しています。

環境関連事故・苦情等への対応

環境に関連する事故・苦情等を2007年度に1件発生させてしまいました。草加工場からの排出水中のリン含有量(T-P)が草加市下水道条例で定める基準値を超過(32mg/L以下に対し、35mg/L検出)したため、草加市より改善通知を受けたものです。原因は、排水処理施設の活性汚泥の栄養分として投入していたリン分の過剰投与で、速やかに是正処置および効果の確認を行っており、その後の基準値超過はありません。

なお、当社は環境に関する法令違反による罰金・科料処分を受けたことはなく、環境関連の訴訟に至ったこともありません。

活動の総括と今後の目標

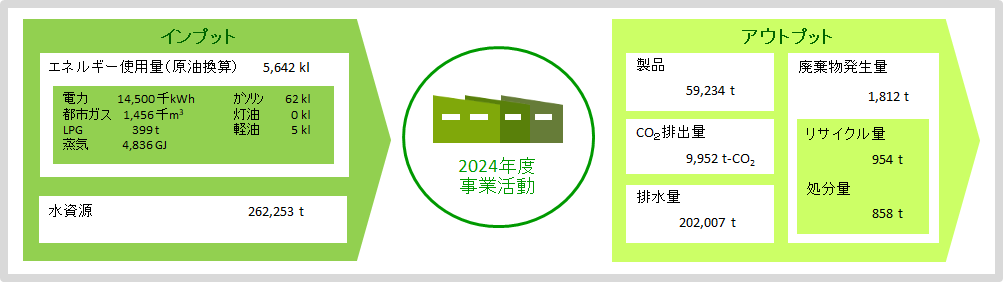

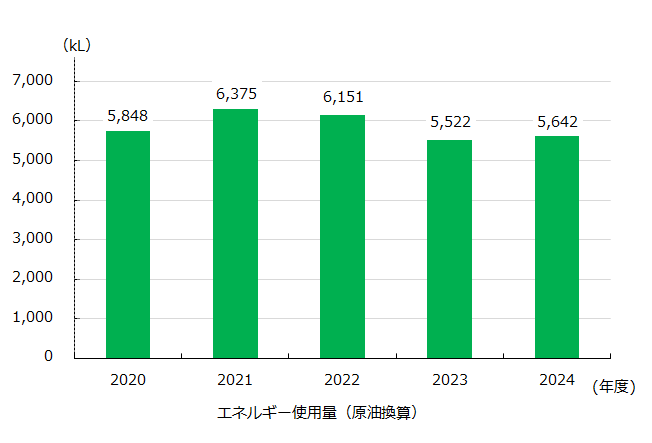

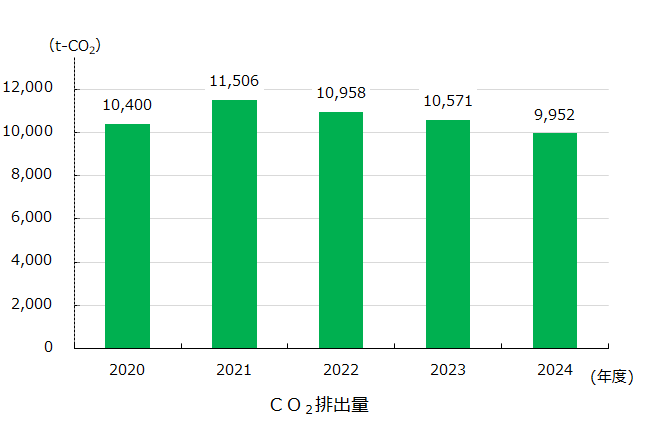

エネルギー使用量および二酸化炭素排出量については、2009年度から本社・支店・営業所等を含めたすべての事業所の集計値に変更(2008年度までは全工場の集計値)し、2011年度からは三重工場の新設に伴い集計に含めています。2024年度は生産量の増加に伴い、エネルギー使用量が前年度を上回りました。この一方で、二酸化炭素排出量は前年度より減らすことができました。

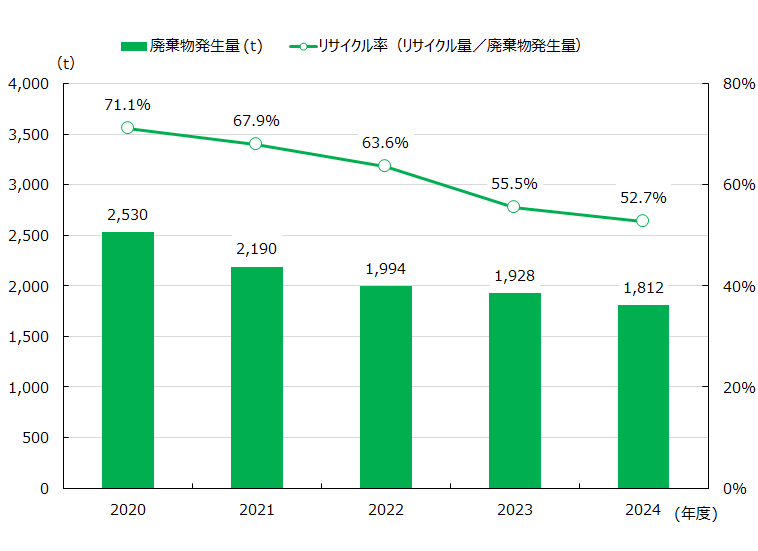

PRTR法※1対象物質について、排出量、移動量とも増加しました。廃棄物は処分量、発生量ともに前年度より減少させることができました。

今後も環境に与える負荷を低減するため、生産部門のみならず管理・営業部門を含めて目標達成に向けた取り組みを進めます。

※1 本レポートでPRTR法と表記している法律は、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(通称:化管法)です。

環境目標・実績

| 実施項目 | 目標 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |

|---|---|---|---|---|

| 地球温暖化防止 | エネルギー使用原単位の削減 :前年度以下 |

工場 94.79 |

89.73 |

(5.3%減少) |

| 本社・支店・営業所 0.02459 |

0.02269 |

(7.7%減少) |

||

| 物流 0.006727 |

0.006353 |

(5.6%減少) |

||

| 二酸化炭素排出量の削減 (t-CO2) :前年度以下 |

10,571 | 9,952 | (5.9%減少) | |

| PRTR法対象物質の 環境への排出量の削減 |

排出量の削減 総排出量:前年度以下 |

10.2 t | 11.8 t | (15.7%増加) |

| 移動量の削減 総移動量:前年度以下 |

83.1 t | 99.3 t | (19.5%増加) | |

| 廃棄物の削減 | 廃棄物処分量の削減 産業廃棄物処分量:前年度以下 |

859 t | 858 t | (0.1%減少) |

| リサイクル率の向上 リサイクル率:前年度以上 |

55.5% | 52.7% | (2.8ポイント減少) | |

環境負荷の全体像

地球温暖化防止に向けた取り組み

当社は、製造工程において多くのエネルギーを消費します。そのため、製造の主体となる工場では環境方針の重点課題として工程・業務における環境負荷低減を掲げ、工場の特性に合わせた活動を実施しています。特に草加工場では電力・化石燃料などのエネルギー使用量について、省エネ法にもとづきエネルギー使用原単位での対前年比1%低減に取り組んでいます。その具体的な方策として、コージェネレーションシステムやエネルギー効率のよい設備の導入、充填時間の短縮などの工程改善を行っています。

また、生命科学研究所(神奈川県伊勢原市)に建設を進めていた新研究棟(iLIS棟)は、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づく評価システム「CASBEEかながわ」で5段階評価の最高評価となる「Sランク」に2020年5月に認定されました。

さらには、輸送業者に対してもアイドリングストップの奨励や効率のよい輸送方法への見直しなど、様々な方策を実施し、製品等の輸送にともなうエネルギー使用量の削減を推進しています。

当社は全社をあげて省エネルギーに取り組む体制を整え、地球温暖化防止へ向けて積極的に活動しています。

物流における省エネの取り組み

草加工場では、大牟田工場へ製品や原料を輸送する際、大型トラックから鉄道に切り替えるモーダルシフトの取り組みを2005年5月から行っています。これにより、CO2排出量は年間約350tから約70tに削減され、80%近くの削減率を達成しました。

さらに、各工場では積載効率改善によるトラック台数の削減や配送ルートの見直しによるルート統合など、モーダルシフト以外にも輸送効率を上げる取り組みを行っています。

エコドライブの推進

福岡支店では、燃費の向上を目標に、すべての営業車輌を対象として「エコ・ドライブ」に取り組んでいます。「ふんわりスタート」、「アイドリングストップ」、「加減速の少ない余裕ある運転」、「ハイブリッド車の導入」などを実践することにより、営業担当地域や車種の違いなどで個人差が出るものの、総合燃費の向上を図っています。たとえば、2006年度の燃費13.6km/Lが、2007年度は14.4km/Lとなり、CO2換算で約4.4tの削減となりました。同様の取り組みは大阪支店などでも実施しており、既に効果をあげています。今後も「エコドライブ」への取り組みを全国の事業所に広げていきます。

エネルギー使用量

二酸化炭素(CO2)の排出量

化学物質の適正管理

当社の製品は、化学物質そのものであり、製品自体が環境汚染物質となる可能性があります。そのため、関連法規にもとづく適正な管理を行うとともに、法令で規制されていない場合でも最大限の注意を払っています。たとえば、環境への排出を防止する手段として、スクラバー(ガス吸収塔)や排水処理場等の設備の充実を図り、これら設備の定期点検を徹底しています。また、事故等の非常時の対応として、初期対応訓練や本格処置訓練を行っています。いかなる場合でも環境への負荷を最低限に抑えるように努めています。

PRTR制度対象物質の排出量削減

PRTR制度では、化学物質を取り扱う事業者がどれだけの化学物質を環境へ排出しているか、自ら把握して国へ届け出るように定めています。2023年度には制度改正により届出対象物質が増加しました。

当社では、届出対象515物質群のうち、該当する約88物質について排出量や移動量を集計しています。これらの排出量と移動量が過度に増加しないよう、工場では工程改善による排出量の削減や、リンク容器洗浄の際のこまめな残液回収などの廃棄物削減に取り組んでいます。今後も実効性の高い取り組みを進め、排出量の削減に努めます。

PRTR制度対象物質の排出・移動量の推移(全工場)

| 年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度(対前年比) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 届出物質数 | 59物質 | 60物質 | 61物質 | 85物質 | 88物質 (3物質増加) | ||

| 排出量(t) | 大気への排出 | 5.0 t | 3.5 t | 6.4 t | 10.2 t | 11.8 t (116%) | |

| 公共用水への排出 | 0.01 t | 0.01 t | 0.01 t | 0.001 t | 0.001 t (100%) | ||

| 土壌への排出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-) | ||

| 埋立処分(事業所内) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-) | ||

| 移動量(t) | 下水道への移動 | 1.4 t | 1.0 t | 1.3 t | 1.2 t | 1.1 t (89%) | |

| 事業所外への移動 (産業廃棄物) |

61.6 t | 73.3 t | 71.4 t | 81.9 t | 98.2 t (120%) | ||

PCB(ポリ塩化ビフェニル)※2の適正管理

当社では、廃棄物処理法※3に従って特別管理産業廃棄物管理責任者を工場ごとに設置し、PCBを含有しているコンデンサーなどを適正に保管・管理しています。また、PCB特別措置法※4にもとづく「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」を毎年提出するとともに、PCB廃棄物の処理計画に従い、適切に処理を進めています。

※2 ポリ塩化ビフェニルは、多くの用途に使用されましたが、難分解性で強い毒性を持つため、1973年に製造・輸入・使用が禁止されました。

※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

※4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

漏えい防止対策

多くの化学物質を扱う各工場では、万一漏えい事故が発生したとしても、その拡散を最小限に食い止めるため、部署ごとに行う初期対応訓練と自衛消防隊で行う本格処置訓練を実施しています。

初期対応訓練では排水溝への流入を防ぐため、オイル吸収材による回収や排水溝の遮断弁、遮断栓の操作を訓練します。

自衛消防隊で行う本格処置訓練は、排水経路に流入した場合を想定して、土のう投入によるせき止めや排水最終ピットの緊急遮断訓練を実施します。

これらの訓練は、毎年度立案される訓練計画にもとづき実施し、手順の有効性や緊急用具の設置数、場所、種類等を継続的に見直しています。

大気汚染の防止

各工場において、ボイラーや製造工程の熱源として使用していた重油を、2007年にすべてクリーンエネルギーである天然ガス(都市ガス)に変更しました。天然ガスは酸性雨の原因となる硫黄酸化物(SOx)を全く排出しないほか、ばいじんや光化学オキシダントなどの原因となる窒素酸化物(NOx)の排出量も大幅に減少することができることから、この変更を重点対策として取り組んできました。

また、製造工程において有害大気汚染物質が発生することから、これらの物質をスクラバー(ガス吸収塔)に通すことにより、大気への放出を防止しています。特に、光化学オキシダントの発生原因のひとつとされる揮発性有機化学物質(VOC)については、閉鎖系設備の導入や製造工程の見直しを図るとともに、活性炭による吸収設備を設置し、排出抑制を進めています。

水質汚染の防止

製造設備やタンクの洗浄水は環境への負荷が大きいため、排水処理場を持つ工場では処理場で処理して下水道へ排出しています。持たない工場では産業廃棄物として専門業者へ委託して処理しています。

各工場の工程排水のBOD測定値は、いずれの工場においても条例による基準値を大きく下回っています。

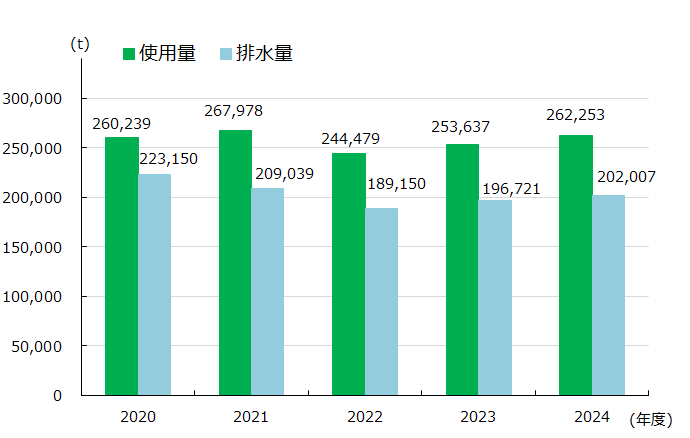

また、草加工場、岡山工場、大牟田工場、三重工場ではチラー循環システムを導入するなど、製造工程での水使用量の削減にも取り組んでいます。

工程排水のBOD測定値の推移

| 工場 | 条例による基準値(mg/L) | 測定頻度 | 測定値(年間平均値)(mg/L) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||

| 草加 | 600 | 毎月 | 53.8 | 49.4 | 51.0 | 253.3 | 250.2 |

| 伊勢原 | 300 | 毎月 | 14.6 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 2.7 |

| 岡 山 | 160 | 毎月 | 22.9 | 19.4 | 15.5 | 20.9 | 8.2 |

| 大牟田※5 | - | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

| 岩手 | 120 | 隔月 | 12.8 | 5.5 | 3.4 | 4.2 | 9.0 |

| 三重 | 600 | 毎月 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.7 |

※5 三井化学(株)大牟田工場の敷地内にあるため、三井化学(株)の排水処理場にて処理を行っています。

水資源の使用量および排水量の推移(全工場)

TOPICS:薬品管理支援システム「IASO」

薬品管理支援システム「IASO」は、実際に化学物質(試薬)を使用している現場から寄せられた要望をもとに、試薬1本1本の使用状況や保有量をWebを利用したネットワークで一元的に管理できるよう設計されたシステムです。システム使用者の負担を最小限に抑えながら、施設内すべての試薬の使用実態を明確にすることができます。

開発元の東北緑化環境保全(株)とともに、1999年からお客様にご提供を始め、現在は大学を含めた多くの施設で運用いただき、法律にもとづく管理は当然のことながら、今の時代に求められる化学物質の自主管理活動を強力にサポートしています。

廃棄物の削減

当社で最も産業廃棄物が発生する部門は生産部門です。そのため工場では、製造工程からの産業廃棄物の発生を抑えるため、工程変更による合理化に取り組んでいます。

また、工場などで発生した産業廃棄物については、処理業者にて確実に処理が完了したことを「マニフェスト」で確認するとともに、必要に応じ現地へ出向いて処理状況の確認も行っています。

さらに、当社にとっては不要であっても他社では資源として有効活用できるものもあるため、そうした取引先を探して廃棄物削減を推進しています。

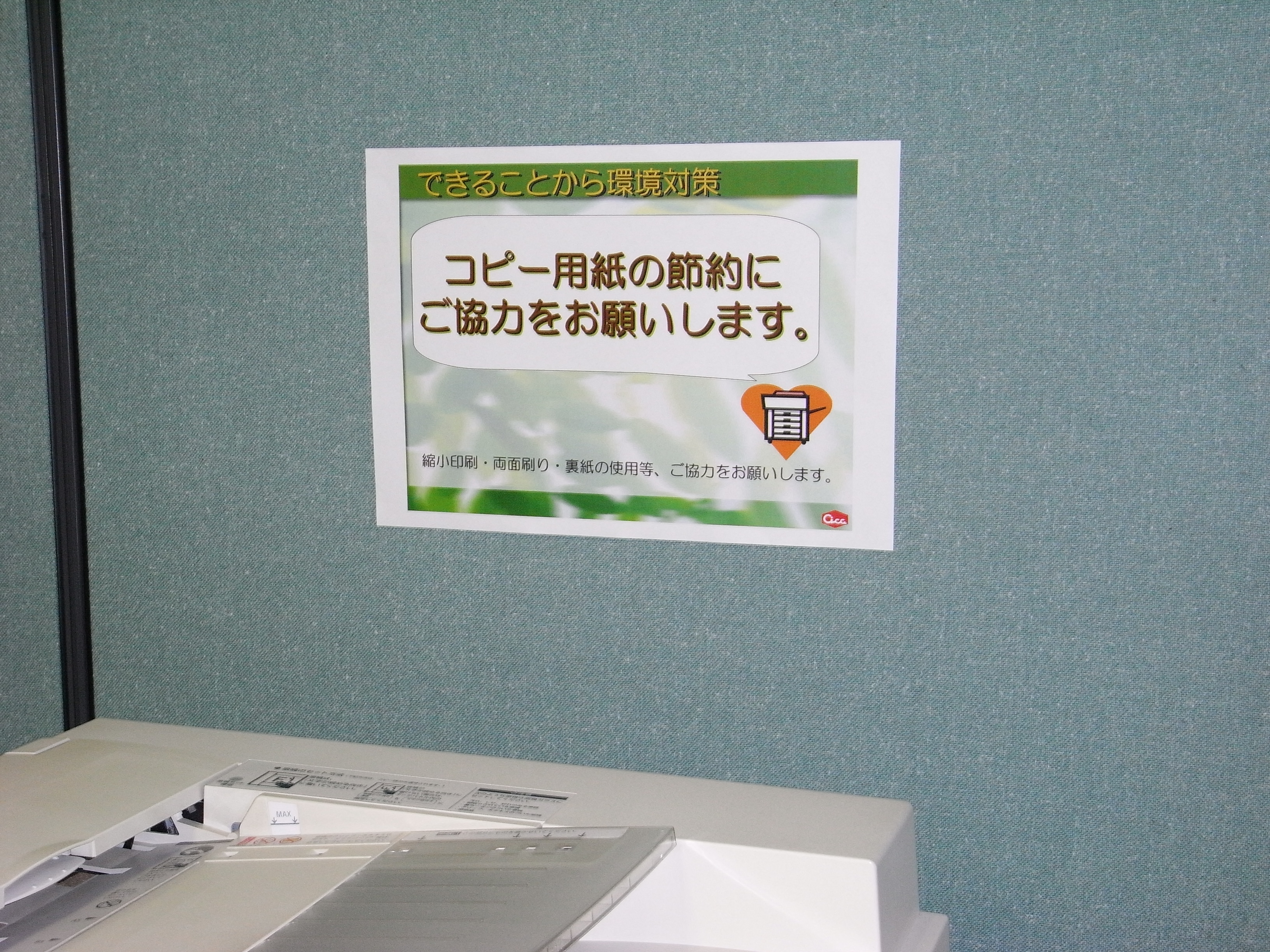

廃棄物の発生が比較的少ない管理・営業部門では、コピー裏紙の使用や電子媒体の利用による紙の使用量の削減、ゴミの分別徹底など、各部門で実施可能な事項に取り組んでいます。

廃棄物発生量とリサイクル率の推移(全工場)

容器包装の省資源化

臨床検査薬については、液状における製品安定性を向上させ、従来必要であった溶解液を不要にした液状試薬を開発したことにより、1製品あたりの部品数を減少させました。また、お客様へ製品情報をお伝えするラベルの強度や印刷の鮮明度を改良したことで、箱からシュリンクフィルム包装への切り替えを実現させるとともに、フィルムバンドの活用による包装の省資源化も行いました。これらのフィルムでは、塩化ビニルを全面廃止し、焼却可能な素材を採用しています。さらに、製品ラベルを自社印刷へ切り替え、余分なラベルの印刷を不要としたため廃棄ラベルも減少しました。

容器については、袋タイプの詰替用容器の開発や折りたたみ容器の使用促進により、消費資材の減少を図っています。また、ほとんどの製品が冷蔵輸送を必要とするため、従来は発泡スチロール製梱包材を使用していましたが、デリバリーの改善によりリサイクル可能なダンボール製梱包材、あるいはリンクコンテナへの変更を実施し省資源化に努めています。

オフィスにおける取り組み

当社では、省資源への取り組みの一環として、スキャナー及びファックス機能を搭載した複合コピー機を導入し社内資料の電子化を図るとともに、書類の両面印刷、裏紙使用などによるOA用紙使用量の削減に努めているほか、OA用紙の削減を奨励するポスターを掲示して社員の意識向上にも取り組んでいます。また、使用済み封筒の社内通い袋への再利用、プリンター・コピー機のトナーカートリッジのメーカー回収、ゴミの分別徹底など、リサイクルの推進に努めています。文房具類の購入の際には、グリーン購入法適合商品やエコマーク商品など、環境負荷の少ない商品を選択するグリーン購入を促進しています。

生物多様性保全への取り組み

科学技術は、いつも時代の最先端にあり、産業の発展や生活の豊かさに貢献してきました。当社は、その科学技術を支える化学薬品を供給することを事業の中心として、研究開発のための試薬から、電子材料としての工業用原料まで扱っています。この化学薬品は技術の発展に不可欠のものであり、直接的にも間接的にも人々の生活に無くてはならないものですが、取り扱いを誤ると危険が大きく、環境にも悪影響を与え、生物多様性の危機にもつながってしまう一面を持っています。

当社は、1998年7月にISO14001の認証を取得し、省エネルギーや廃棄物削減等の活動を行うとともに、化学薬品の影響を考慮した製品作りにも取り組んできました。また、単に環境保全を目指すだけではなく、環境破壊が生物多様性を脅かすことを認識し、遺伝子組換え生物等が野生動植物などに影響を与えないように管理することにより生物多様性を守ることを目的とした「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」への対応も行っています。

私たちはこれからも、すべての生命のつながりで成り立っている生物多様性を守り、事業を継続させていくためにも、生物多様性保全の視点を加えた環境保全活動を進めていきます。

草加工場における取り組み

当社の主力工場である草加工場では、他の工場に先駆けて地球温暖化防止や廃棄物削減に積極的に取り組んできました。また、環境月間などを通じ、従業員一人ひとりの環境意識の醸成を図ることにより、環境保全活動の着実な向上を目指しています。

地球温暖化防止のための取り組み

草加工場では、早くからCO2排出削減に取り組み、様々な対策を推進してきました。2000年から火力エネルギーをA重油から都市ガスに転換するためのインフラ整備を始め、ボイラーの交換などにより2007年には都市ガスに全面的に転換したほか、発電による廃熱等の有効利用が可能な自家発電装置の導入、各種設備のインバーター化、力率コンデンサー・高効率トランスの導入などの設備投資も積極的に行ってきました。また、フォークリフトについてもガソリン仕様からバッテリー仕様への切り替えを進め、現在では約87%のフォークリフトがバッテリー仕様となっており、CO2排出削減に貢献しています。

環境月間

6月5日の環境の日に合わせ、毎年6月を環境月間とし、環境に関する啓蒙活動などを行っています。

初回の2006年度は“みんなでいいエコ考えよ”と銘打ち、環境にやさしいアイデアの募集、環境意識調査、そして現在も継続している清掃活動を実施しました。2007年度は環境活動の提案を募集し、電子媒体でのデータ保管による紙使用量の削減、製法の改善による廃棄溶剤の削減、作業効率の向上によるエネルギー使用量の削減など様々な提案を実施しました。なお、環境に関する提案は、環境月間に限らず通年の提案活動の中でも継続して実施しています。3回目の2008年度は、環境への取り組みに関する社員の理解を深めるための環境クイズや、夏場の電力削減に向けてGreen Wall大作戦を実施しました。

これからもこのような各種活動を通じて、従業員の環境に対する意識の醸成を図っていきます。